Françoise Richard, partie 1

Cliquez sur les images pour visionner les parties

Dans les régions du Québec, comme dans celles d’ailleurs, les régionaux ne sont pas tous de la même mouture. Il y a cette majorité généralement tricotée bien serré, authentiquement native du coin, des gens fiers de leur toponymie, de leur géographie, de leur histoire, de leur société, de leur accent, voire de leur particularisme. Il y a aussi cette minorité faite, le plus souvent, de Montréalais(es), migrant(e)s économiques, venu(e)s respirer l’air apparement plus sain de nos si pittoresques régions.

Prenez la Côte-Nord , une région plus vaste que la plupart des pays européens. On dit que le réseau routier y est inadéquat, qu’il n’y a pas d’université propre à elle, que le système de santé n’est vraiment pas à la hauteur, que la gestion des sols contaminés est déficiente, etc. Les gens revendiquent. Ils se forment en comités, en petites corporations. Ils demandent, ils exigent. Ils votent. De Tadoussac à Blanc-Sablon.

Parmi eux, il y a du monde de la région de Montréal, de Québec, de Gatineau, des résidents qui ont connu les autoroutes, la fibre optique, les choix universitaires, le foisonnement culturel, bref, les grands acquis métropolitains. Sans oublier les odeurs, les parcomètres et les cônes oranges. Non pas qu'ils veulent imposer ces icônes du progrès à leur nouvelle patrie. Bien au contraire, ils sont généralement très ouverts quant à la réalité régionale sur les plans social, culturel et économique.

Et comme le besoin social d’intégration, ce vouloir de devenir l’un de nous, est normalement présent chez ces derniers, ils s’investissent à fond dans une cause ou deux. Pas tous, mais la plupart. Il va même leur arriver de se retrouver démocratiquement en situation de leadership.

Ce qui nous amène à Françoise Richard. Native de Montréal, elle se retrouve un jour à Ragueneau, un petit paradis proche de Baie-Comeau. Puis, très rapidement, elle va s’embrigader dans des causes sociales essentielles à la qualité de vie, des trucs notamment propres à la justice sociale, à l’émancipation des femmes et à la protection de l’environnement. Son implication auprès des revendicateurs sera consensuelle; aucune porte n’aura à être défoncée. « Bienvenue chez nous, Françoise, retrousse tes manches, on a de l’ouvrage ! » La migrante qui avait pris pays après avoir pris mari, va tenir le coup pendant trois décennies, puis, retraitée, elle va continuer, tout en conservant son accent montréalais... La belle affaire ! Les gens vous diront que cette fille de Villeray est désormais l’une de leur plus solides représentantes régionales.

Ainsi bat la vie dans nos régions !

Bravo Françoise !

Nelson Dumais, fils de Québec (Limoilou) qui sut s'impliquer au Bas-Saint-Laurent

Les ML à la CSN

André Laurin

Anciens québécois devenus réfugiés chiliens

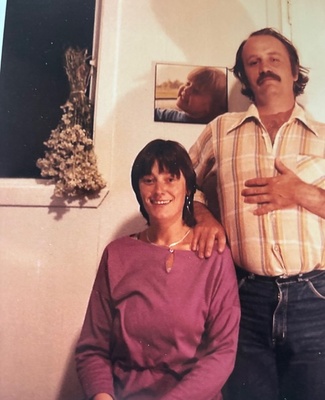

Avec son conjoint André Choquette - Photo : Archives privées F. Richard

Avec son amie Ginette Boursier - Photo : Archives privées F. Richard

La fratrie Richard, les jeunes années dans Villeray - Photo : Archives privées F. Richard

Françoise en 2025 - Photo : Ferrisson

Françoise gamine - Photo : Archives privées F. Richard

À la retraite du Conseil du statut de la femme - Photo : Archives privées F. Richard

Françoise avec Emma Duncan Kerr, Sylvie Ostigny et Micheline Simard - Photo : Archives privées F. Richard

Emma Duncan Kerr - Photo : Archives privées F. Richard

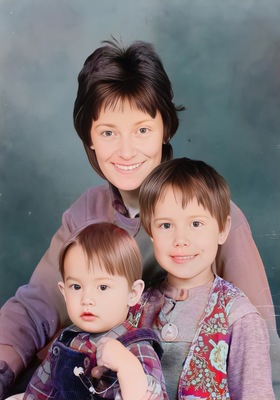

Françoise et ses enfants, Éloïse et Xavier - Photo : Archives privées F. Richard

Femmes de la Côte-Nord - Photo : Archives privées F. Richard

Françoise Richard : L'indéfectible solidarité d'une femme de coeur

(Texte de narration dans la vidéo)

Françoise Richard est née à Montréal dans une famille de quatre enfants. Son père, ouvrier de la construction, est souvent séparé des siens par le travail. Accidenté à plusieurs reprises, il décède à l’âge

de 60 ans. Malgré des conditions précaires, la maman fait tout pour donner à

ses enfants un accès aux études de leur choix.

Formée en éducation spécialisée, Françoise s’investit d’abord auprès de jeunes enfants en difficulté et dans le soutien aux jeunes adultes en

insertion au travail.

Devenue conjointe d’un syndicaliste, elle réinstalle son ménage sur la Côte-Nord, où son homme est affecté. Cette vaste région, qui l’impressionne d’abord par sa beauté, elle la découvre peuplée de bâtisseurs et de

bâtisseuses auxquels elle se joindra avec toute son ardeur militante.

Au cours des vingt-cinq ans qui suivront, elle sera représentante régionale du Conseil du statut de la femme, où elle laissera une marque de créativité et de militance sociale bien à elle. En fait, elle sera la bougie d’allumage d’une foule d’initiatives visant l’émancipation des femmes, le développement social des communautés, dont celles des femmes autochtones, la protection de l’environnement et l’accès démocratique à la formation.

Son vécu de don et de partage, son approche toute en énergie et en sourire, en ont fait un personnage très apprécié sur le Côte-Nord du Québec.